松井 大輔

(監修者経歴)

東京大学 醍醐研究室卒業、株式会社ゼロック 代表取締役、東京大学 先端学際工学専攻 博士課程、EPD検証員、省庁事業や上場企業のLCA関連コンサルティング業務等幅広く対応

目次

カーボンフットプリント(Carbon Footprint)とは、評価対象のライフサイクル全体で排出する温室効果ガスを意味します。

近年、いかに温室効果ガスを少なくし地球温暖化を止めるかが課題となっています。

そのためにわかりやすく「見える化」したものがカーボンフットプリントです。

数値化したカーボンフットプリントをいかに低くするか、ゼロに抑えるかが問われています。

この記事では、普段からカーボンフットプリントを計算しているだけでなく、環境ラベルプログラムの内部検証員・登録レビューアでもある筆者が、カーボンフットプリントとは何か、どのように活用できるのか、問題点は何かなどをわかりやすく解説していきます。

カーボンフットプリントとは

「製品の」カーボンフットプリント

日本において「カーボンフットプリント」を用いるときは、ほとんどが製品(商品)・サービスに絞ったカーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Products)を意味します。

また、その文脈においては、英語表記のままCFP(シーエフピー)と呼ぶこともあります。

しかし、本来の意味においてカーボンフットプリントという言葉自体は、評価対象を製品やサービスに絞ってはいません。

組織や個人など、LCAにおいて評価対象となる全てがカーボンフットプリントの対象となります。

| 世界 | 日本 | |

|---|---|---|

| 英語表記 | Carbon Footprint | Carbon Footprint of Products(CFP) |

| 製品・サービス | ○ | ○ |

| 組織 | ○ | |

| 個人 | ○ |

そのため、最近話題となる組織のサプライチェーン排出量(スコープ1~3)も「組織のカーボンフットプリント」と同じ意味合いを持っています。

ただし、本コラムでは、日本でよく使われるカーボンフットプリント(CFP)のみに着目し、説明していくこととします。

ライフサイクルを通じて「炭素の足跡」が存在する

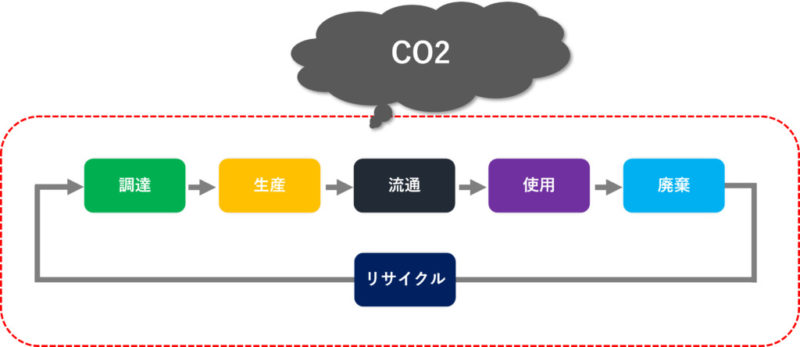

私達が普段利用している製品は、「使用段階」に価値を発揮しているといえます。

しかし、その製品を使用するためには、もちろんその製品を生産しなければならないですし、そのための原材料も調達する必要があります。

また、使い終えてそのままというわけにもいかず、最終的には適切に廃棄処理をしなければなりません。

たとえば車であれば、車の部品となる鉄鋼材量を作るときにCO2がでますし、走行時にはガソリンを燃焼させてCO2を排出します。

また、最終的に壊れた車はエネルギーを使って解体され、そこでもCO2が排出されます。

このように、製品やサービスには人間の一生のようにライフサイクルが存在します。

そのライフサイクルを通じて、CO2などの温室効果ガスが排出されています。

カーボンフットプリントを日本語にすると「炭素の足跡」という意味になります。

私達が生きて歩いているだけで、炭素を発生させて地球環境を踏んでいるということを、今後はより強く実感していくことになるでしょう。

ライフサイクルを通じて排出する温室効果ガスを定量的に表す

この「炭素の足跡」をしっかり追って、計算した結果がカーボンフットプリントです。

すなわち、カーボンフットプリントとは、製品やサービスがライフサイクルをかけて排出する温室効果ガスを意味します。

- 原材料調達

- 生産

- 流通

- 使用

- 廃棄・リサイクル

上記は一般的なライフサイクル段階ですが、製品やサービスによっては多少変化します。

たとえば「車」であれば使用段階にCO2を排出していますが、「紙の本」であれば使用段階(読書)においては、CO2を出さない想定がされるかもしれません。

そして、カーボンフットプリントとは、排出する温室効果ガスを「定量的」に表すこともポイントです。

星の数の評価や主観による表し方ではなく、「○○kg排出している」「この製品より2倍排出している」のように、数値として表すことに意味があります。

実務的には、LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用いて定量的に算定することができます。

使用・廃棄プロセスまで含む

フットプリント(足跡)という言葉ですので、使用の直前までをイメージするかもしれませんが、CFPにおいては異なります。

使用段階や廃棄段階も含みます。

たとえば、以下のような洗濯機をイメージしてください。

- 販売価格:10万円

- 5年間使用したときの電気代:20万円

- 廃棄するときの費用:1万円

通常、家電量販店に行って記載されている数値は、1の販売価格です。

参考価格として節電を押し出す商品が2をアピールすることもあるかもしれませんが、価格欄に1~3の合計が書いてあったら売れなくなるかもしれません。

しかし、カーボンフットプリントでは、このすべてを合計した31万円が記載されているのです。

「おにぎりのカーボンフットプリント(足跡)」という表現だとしても、そのおにぎりが今現在ここに作られるまでに排出したCO2だけを表すのではなく、食べた後まで含まれたCO2を意味しています。

このように、特に消費者にとっては違和感を感じることもあるかもしれませんので、注意する必要があります。

CO2だけではなくGHG全体での評価が一般的

「カーボンニュートラルとは何か」を話すときと同様ですが、算定の対象はCO2だけではありません。

メタンなどの「温室効果ガス」全体を計算する必要があります。

環境業界でいう「カーボン」とは、二酸化炭素でも、Cのことでもなく、温室効果ガス全体のことと思っておきましょう。

とはいえ、例えば日本の温室効果ガス排出のうちの約7~8割が二酸化炭素のため、桁数が劇的に変わることはあまりありません。

エコロジカルフットプリントの一部

カーボンフットプリントと聞いて、「エコロジカル・フットプリント」を思い浮かべたかたもいるかもしれません。

エコロジカルフットプリントとは、「私たちが地球何個分の生活をしているか」を意味したものです。

カーボンフットプリントとは、エコロジカルフットプリントのうち「地球温暖化に絞り分母を規定しないもの」と言えるかもしれません。

ここでいう「分母を規定しない」とは、「地球何個分(分母が地球1個)」のような言い方をしないことを意味しています。あくまで、○○kg-CO2 eqのように、総量として表します。

CFP算定の国際ルール

先ほど、日本におけるカーボンフットプリントは「製品やサービスのカーボンフットプリント(CFP)」を意味することが多い話をしました。

この理由は、CFP制度自体が経済産業省を中心として作られた日本の制度であり、その算定対象が製品・サービスに特定されていたからです。CFP制度では、製品やサービスのライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を定量的に算定し、算定データは第三者検証を経て公表されます。

現在、SuMPO環境ラベルプログラムのSuMPO EPDを取得することにより、CFPの外部認証も同時に取得可能です。SuMPO EPDは、CFPが対象とする「気候変動」だけでなく、オゾン層破壊を含む複数の環境領域に関する情報を公開できる環境ラベルです。

従来は、タイプⅢ環境ラベルの一つとしてCFPマークが独立して取得可能でしたが、SuMPO環境ラベルプログラムがSuMPO EPDとCFPを統合したため、CFP単体での認証取得は行われなくなりました。これは、製品やサービスの環境影響評価に関して、多領域での評価が国際標準として普及してきたことによります。

SuMPO EPDとCFPそれぞれの取得に伴う負担が大きく変わらないことや、国際的な評価基準の動向を踏まえ、この二つを統合してSuMPO EPDの取得を促進しています。

また、SuMPO EPDで算定したCFP(気候変動)部分を「Climate宣言」として外部に公表することができるようになりました。

従来のCFPマーク(量りのようなマーク上にCO2排出量を記載)は、2020年3月31日に新規受付が終了し、2024年4月以降は新たなCFPマークを用いたCFP宣言の取得ができなくなりました。また、2025年3月31日をもって既存のCFP宣言の公開が終了するため、継続して認証を公開する場合には対象企業は改めて申請する必要があります。

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)より

SuMPO EPDは現在、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)に運営を移管し、SuMPO環境ラベルプログラムという名称で運営されています。

| 年 | 運営 | プログラム名 |

|---|---|---|

| 2009 | 経済産業省等 | カーボンフットプリント制度試行事業 |

| 2012 | 一般社団法人産業環境管理協会 (JEMAI) | カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム |

| 2017 | 一般社団法人産業環境管理協会 (JEMAI) | JEMAI環境ラベルプログラム |

| 2019 | 一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO) | エコリーフ環境ラベルプログラム |

| 2022 | 一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO) | SuMPO環境ラベルプログラム |

一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)より

ここでの内部検証員・登録レビューアを筆者は担っていますが、さすがプログラムだけあり、明確なルールや取得までの多くのステップが存在しています。

SuMPO EPDとカーボンフットプリントの違い

カーボンフットプリントが温室効果ガスのみに着目している一方、SuMPO EPDは3つ以上の影響領域を開示する環境ラベルです。

「SuMPO EPD」は、「エコリーフ」として認知されていましたが、2024年4月に名称変更されました。

「製品のCFPを取得する」と使うように、「製品のEPDを取得する」という使い方をします。

| カーボンフットプリント(CFP) | SuMPO EPD | |

|---|---|---|

| 対象の影響領域数 | 1 | 3つ以上 |

| 影響領域例 | 気候変動 | 気候変動 酸性化 富栄養化 資源消費 |

| ISOへの準拠有無 | △(ほぼ✕) | ○ |

| ISO | ISO/TS 14067 | ISO 14025(タイプⅢ環境宣言) |

| 特徴 | 最も注目される地球温暖化へのインパクトに対応し、簡潔なコミュニケーションを重視 | 気候変動情報を含め包括的に製品ライフサイクルを評価 海外におけるマルチクライテリア(複数影響領域)のニーズに対応 |

上をみるとわかるように、認証(お墨付き)としては「SuMPO EPD>カーボンフットプリント」の関係性があります。特に、SuMPO EPDを取得することでEPDを取得できるのは大きいでしょう。

そして、現在この2つはプログラムとして統合されており、ほとんど同じ手間で取得することができます。

そのため、カーボンフットプリント単体での取得のニーズは減っているのが私の所感です。

なお、本章の観点はCFPを「認証制度(お墨付き)」として考える場合です。

消費者コミュニケーションという観点であれば、カーボンフットプリントも負けてはいません。

わかりやすい数値一つを表示できるため、本来の消費者コミュニケーションはCFPが上回るケースは多いと思います。

カーボンフットプリントを公開している製品

続いて、カーボンフットプリントを公開している製品を具体的に見ていきます。

なお、宣言製品はSuMPO環境ラベルプログラムの中で全て公開されています。

そのため、誰でもいつでも見ることが可能ですし、CFPを取得した企業はこれらのデータを公に開示することになります。

現在、所感としては建材・化学品・電子機械が多いと思いますが(個数としては同じような種類のものを何個も登録できるものも多い)、いろいろな種類のものを上げてみました。

シチズン エル(縁無モデル11)

最初のCFP製品は、シチズン時計株式会社のシチズンエルです。

私たちの身近にある製品としてわかりやすい事例と思いあげました。

なお、上記の画像も、CFPの申請の際に事業者が登録する画像になります。

| ライフサイクル段階 | 数値 | 単位 |

|---|---|---|

| 原材料調達 | 8.4 | kg-CO2 eq |

| 生産 | 0.23 | kg-CO2 eq |

| 流通 | 0.087 | kg-CO2 eq |

| 使用・維持管理 | 0.0 | kg-CO2 eq |

| 廃棄・リサイクル | 0.086 | kg-CO2 eq |

| 合計 | 8.8 | kg-CO2 eq |

全体として、8.8 kg-CO2 eqという結果になりました。

といっても、あまりイメージできないと思いますので、他の数字と比較してみましょう。

- 日本人が1年で排出するGHG排出量:10 t

- 日本人が1日で排出するGHG排出量:30 kg

- おにぎり1個の製造段階GHG排出量:0.5 kg

上のリストはざっくりとした結果ですが、だいたいイメージはついていただけたのではないでしょうか。

環境負荷を抑えたい人が時計を買った場合、おにぎりを20個ほど我慢すればその帳尻を合わせることができます。

また、内訳をみると面白いこともわかります。

原材料調達が圧倒的な割合を占めていますが、これはステンレスなどの金属による負荷が大きいためだそうです。

また、ソーラーセルを使っているため、使用段階のGHG排出量がゼロとなっています。

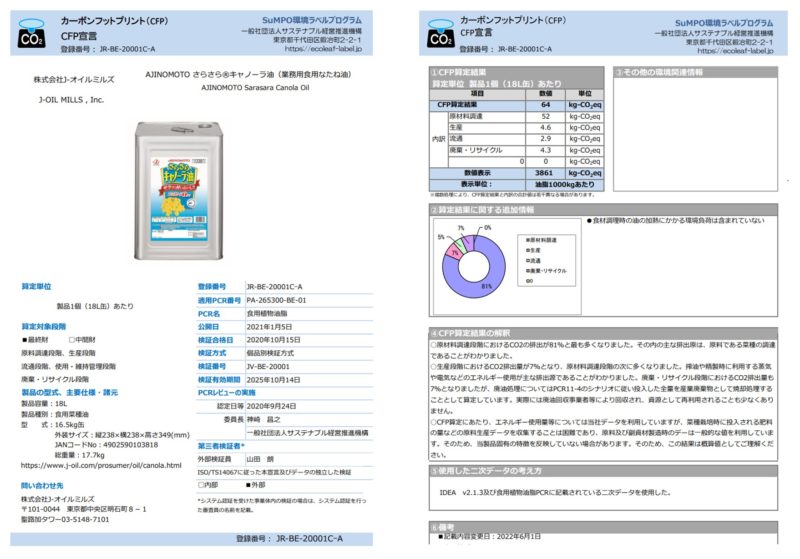

AJINOMOTO さらさら®キャノーラ油

続いては、株式会社J-オイルミルズが登録しているキャノーラ油です。

18リットルの上記製品についてCFPを計算しています。(比較のため1000㎏あたりの結果も出していますが、ここでは18リットルの製品を見ます)

| ライフサイクル段階 | 数値 | 単位 |

|---|---|---|

| 原材料調達 | 52 | kg-CO2 eq |

| 生産 | 4.6 | kg-CO2 eq |

| 流通 | 2.9 | kg-CO2 eq |

| 廃棄・リサイクル | 4.3 | kg-CO2 eq |

| 合計 | 64 | kg-CO2 eq |

今度も原材料調達が多くを占めることがわかります。

これは、原料となる「菜種(なたね)」の生産による負荷が大きいことに起因するようです。

また、時計と比較すると流通段階の割合もある程度あることがわかります。

重いものですので、どうしても輸送に負荷が出てしまうことがわかります。

とはいえ、流通段階の割合は全体の4~5%ほど。

一般的に、カーボンフットプリントを算出したときには流通段階の負荷は最大でも、この程度の割合になることが多くなります。

参考記事:カーボンフットプリント(CFP)の商品比較をしてみよう

カーボンフットプリントの計算方法

先の具体例のようなカーボンフットプリントをどのように計算するのか、その答えはLCA(ライフサイクルアセスメント)です。

具体的な算定や検証にあたっては、LCAの知識や手順を用いて進めていきます。

なお、ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment:LCA)とは、環境負荷を見える可するための手法です。

自分で計算をしてみたい人は是非確認してみてください。

ここでは、LCAを既に知っている人にとって、ルールチックなCFPの計算方法の概要を説明していきます。

(該当するPCRがない場合)PCRの策定

通常のLCAと大きく違う部分は、環境ラベルプログラムにはPCR(Product Category Rule)が存在することです。

製品ごとに「この製品はこうやって計算すればいいよね」というルールをまず決める必要があり、そのルールに則ってその後の計算を進めていきます。

たとえば、先ほどのキャノーラ油は「食用植物油脂」というPCRに基づいて計算されていますが、食用植物油脂ならではの計算ルールが規定されています。

国内の植物油工場で使用される植物油脂原料農産物の96%(油糧生産実績調査(平成31 年(令和元年)確報版) 2019 年 原油生産量より)は輸入原料であり、網羅的な一次データの収集が不可能であることが多いことを受け、このPCR の原材料調達では、一次データの収集を義務付けることはしない。

PCR 番号:PA-265300-BE-03 P6より

通常のLCAの場合だと、上記のような仮定も算定者がエキスパートジャッジ(都度判断)する必要があります。

これだと品質にもばらつきがでてしまうので、まずはPCRを策定し、そのルールに基づいて算定することになっているのです。

逆に、一度決めたルールがある場合、そのルールをみて進めていけばいいだけなので、通常のLCAよりも手間は少ないケースが多くなります。(特に検証が簡単になります)

そのため、CFPの算定のうえでは、まず該当するPCRが存在するかを確認します。そして、該当するPCRが存在しない場合には、しかるべき手順でPCRを策定する必要があります。

PCRに基づいた一次データ収集

続いて、定められたPCRに基づいて、一次データを収集します。

算定者にとって最も手間になる瞬間がこのタイミングでしょう。

- 輸送や廃棄など、シナリオが認められていることが多い

- 集めるべき一次データの十分条件を指定してくれているため、無駄なデータ収集になる可能性が低い

- 「1年間の平均値を用いる」など、データ品質について指定されていることが多い

ただし、上記のようなPCRがあることで通常のLCAよりも楽なことが多い印象です。

環境ラベル用の二次データベースの利用

続いて、一次データに排出原単位を掛け合わせることで温室効果ガスの排出量を計算します。

ポイントは、CFP算定において二次データとして使える原単位が定められていることです。

すなわち、CFPの計算結果は、自由度のある通常のLCA結果と同じになるとは限りません。

たとえば、自分が原材料としてバージン材ではなくリサイクル材を利用しているとしましょう。

そして、通常のLCA評価をしたところ、リサイクル材を使ったことで温室効果ガスの排出が減ることがわかりました。

しかし、CFPの計算においては、リサイクル材の原単位が規定されていない場合は、その計算を実施することは認められません。

自分で一次データとして取得するか、そのリサイクル材自体をプログラムに利用できる原単位として登録する必要があります。

「指定されている原単位からしか選べない」ことで、手間も減りますし、算定の妥当性も担保されますが、自由度の高い算定ができないことは理解しておきましょう。

コミュニケーション方法の決定

「環境ラベル」ですので、コミュニケ―ションの方法を指定することも通常のLCAとは異なることかもしれません。

認められた範囲内で、製品の「アピール」をすることが認められています。

たとえば、さきほどのキャノーラ油のCFPであれば、CFP算定結果の解釈として以下の内容を記載しています。

廃油処理についてはPCR11-4のシナリオに従い投入した全量を産業廃棄物として焼却処理することとして算定しています。

実際には廃油回収事業者等により回収され、資源として再利用されることも少なくありません。

JR-BE-20001CーA CFP算定結果の解釈 より

ようは、「今回計算した結果よりも、この製品のGHG排出量は低い可能性があるよ」ということをアピールした内容になっています。

第三者の検証

CFPの最後の手順は、第三者による申請内容の検証です。

この第三者は、ライフサイクルアセスメントに精通したエキスパートが務めます。

ほとんどの場合1週間程度で検証が終了し、レビューパネルの確認を経て検証結果が通知されます。

合格された場合は、CFP製品として登録され、今まで見てきた製品のように公開されます。

一度もLCAを実施したことのない人が検証でOKをもらうことは難しいため、初めての事業者やLCA部署がない事業者は環境ラベルのコンサルティングサービスを使うケースがほとんどです。

カーボンフットプリント取得のメリット

続いて、事業者の方が一番気になるかもしれないカーボンフットプリントの「メリット」について解説します。

環境分野ではよくある話ですが、こうなればいいなというメリット(現時点ではお金になるか不明なメリット)もたくさんあります。

特に国がアピールする「メリット」は、実務上ほぼ価値のない可能性もありますが、よく言われる観点・考え方として記載していきます。

入札における加点・必須項目

現在、日本の環境ラベルが利用されいている一番の理由かもしれません。

環境ラベルを取得することで、何かしらの入札や制度における加点項目・必須項目を満たすケースです。過去から現在までにおける国内外における事例としては、以下のようなものがあります。

- グリーン購入法におけるプレミアム基準

- 容器リサイクル法、プラスチック製容器包装の再商品に関する入札への加点

- EPEAT:SuMPO EPD3ポイント、CFP2ポイント獲得

- LEED:SuMPO EPD(EPD)でクレジットの加点対象

このような目的の場合は加点の有無だけが重要ですので、たとえばLEEDを目的とした環境ラベルの場合は、CFPではなくSuMPO EPD取得の必要があります。

顧客企業のデータ要求に応えられる

先ほどの「LEED対応」などが発端となり、サプライチェーン上流の企業にも要求が来るケースがあげられます。

有名な企業では、Appleなどが調達先の環境パフォーマンスを重視することを公表しています。

製品の環境負荷の話をすると、そのための材料、そのための材料・・・とどんどん上流に要求がくることは当然です。

自社が直接的にCFPを計算するモチベーションがなくても、もはや「CFPを算定していないと販売ができない」ケースも出てきているようです。

サプライチェーン排出量の削減のきっかけになる

CFPを算定することで、どの項目がGHG排出の大部分を占めるのかを確認することができます。

原材料調達段階が大きければ、バイオ由来の製品に変えることや、生産の歩留まりを向上させることで全体のGHG排出を少なくすることができるかもしれません。

なにはともあれ第一歩は「見える化」です。

環境負荷が高い項目を改善することで、効率的に環境負荷低減をすることができます。

社内体制の構築への足掛かりと社員の意識向上

SDGsや脱炭素を掲げることだけでは、社内の意識を向上することは難しいと感じている人は多いのではないでしょうか。

CFPの特徴は、定量的な評価が可能なことにあります。

製品開発の段階で、CFPをKPI等の一つのインジケータに置くことも可能でしょう。

会社が一丸となって取り組むために、数字を追うことが可能となります。

消費者に商品選択の価値判断を与える

ここからは、「攻め」の環境経営と呼ばれるものです。

株式会社博報堂の「生活者のサステナブル購買行動調査」によると、環境配慮型製品を選好する流れが進んでいます。

消費者の商品選択に、CFPが一役買ってくれることが期待されます。

PR効果

「環境貢献」という文脈は、直接的な売り上げ向上にはつながらないかもしれませんが、自社ブランドの向上や、投資家に対するプラスのアピールが見込めます。

また、特に自社製品のCFP算定となると、本業での真摯な温暖化対策の取組みをステークホルダーに伝えることができます。

カーボンフットプリントのデメリットと問題点

最後に、カーボンフットプリント(CFP)の問題点を、筆者の主観も交えながらお話しします。

手間が大きい

一番の問題点は、CFPを取得するにはどうしても大きい手間がかかってしまうことです。

ライフサイクルアセスメントを一通りできる必要はありますし、データの取得には多大な時間を要します。

それでいて、いざ申請を出して不合格になってしまうケースも存在します。

また、業界をリードしようとするにはPCRの策定からする必要がありますが、その策定はとても大変です。

質と結果の解釈が困難

カーボンフットプリントで出した結果自体は確認できますが、その結果のロジックはブラックボックスになっています。

そして、LCA全般で言える話ですが誰がどのレベルで評価をするかにより、結果が数倍変わることはよくあります。

もちろん、環境ラベルのプログラムにおいては第三者のレビューが行われるため、一定の質は担保されます。

しかし、カロリーのように誤差数パーセントなどで表現することは間違いなく不可能です。

「体重計に乗せるだけ」と思われることも多いCFPですが、その算定の質や結果の解釈が見えにくいことはどうしても発生してしまう問題です。

消費者が認知していない

スーパーマーケットで商品を買うとき、CFPマークをみて購入する人がどれだけいるでしょうか。

さらに言えば、そもそもCFPマークを知っている人がどれだけいるでしょうか。

また、CFPの特徴は、評価が消費者にゆだねられていることにあります。

「○○ kg-CO2eq」ときいて、「ああ、この商品の環境負荷は低いな」とすぐ判断できる人がどれだけいるでしょうか。

今後消費者においても環境意識は高まると言われていますが、まだまだ認知度が低いのが現状だと思います。

カーボンフットプリントを企業利益に繋げよう

ここまでカーボンフットプリント・CFPについて解説していきました。

- カーボンフットプリントは、ライフサイクル全体で排出する温室効果ガス

- 日本ではCFP制度が存在し、製品・サービスのカーボンフットプリントを認証している

- LCA(ライフサイクルアセスメント)を利用してカーボンフットプリントを計算できる

- 環境ラベルを取得することで、入札や制度登録の加点項目となる

- 環境ラベル取得には専門性が必要

2023年8月現在、日本国内では製品や商品/サービスに対しカーボンフットプリントの表示は国に義務付けられていません。

しかし様々なメリットや時代の流れを取り入れ、SDGsや脱炭素の高まりとともに様々な企業がカーボンフットプリントを実施しようとしています。

これからの企業利益につなげるため、事業リスク低減のため、カーボンフットプリントでお困りの方はぜひお問合せください。