環境ラベルを企業が活かすための基礎知識やラベルの活用方法、現時点で代表的な環境ラベルの一覧を環境コンサルタントが詳しく解説いたします。

環境ラベルとは?

環境ラベルとは、製品や商品・サービスの包装、説明書、ウェブページ等を通して、環境に関する情報を直感的にわかりやすく消費者へ伝える認証・マークの総称です。

環境ラベルの概要

環境ラベルの情報提供手法としては

- 環境負荷の低減に資する物品・サービスであることを示すもの(マーク等表示)

- 物品・サービスの環境負荷情報を整理・提供するもの(環境負荷データ表示/提供)

があります。

SDGsの広まりを背景に、「つくる責任 つかう責任」を求める声が高まっており、生産者と消費者における分かりやすいコミュニケーションの手段として環境ラベルに注目が集まっています。

なお、環境ラベルは単一的な指標を表したものではなく、種類によって意味や内容が全く異なります。

そのため、環境ラベルの取得を検討する際には、自社がどのターゲット層に、どのようにアピールしたいかを明確化することが重要です。

環境ラベルの運営主体

環境ラベルは、環境省ホームページの「環境ラベル等データベース」で公開されていますが、国・地方公共団体・第三者機関・事業者・海外の団体等、様々な主体によって運営、管理されています。

運営方法や審査基準も各運営主体の判断によって決定がなされており、国際規格の適合が義務付けられているものでもありませんので、国際規格に適合しないものも掲載されています。

そのため、環境ラベルの取得前に、その目的やレベル感を社内でよく検討することも大切です。

環境ラベルに関する国際規格の3つの分類は下記のとおりです。

| タイプⅠ | タイプⅡ | タイプⅢ | |

|---|---|---|---|

| ISO | ISO14024 | ISO14021 | ISO14025 |

| 第三者認証機関 | 有 | 無 | 有 |

| 例 | エコマーク ブルーエンジェル ノルディックスワン | ー | エコリーフ EPD |

| 特徴 | 第三者が判定基準を用いて、合格した製品を認証する環境ラベル | 事業者が独自におこなう環境主張。第三者によるチェックが入らない | 製品の環境負荷データを定量的に見える化。合否はない |

タイプⅠ、Ⅲは第三者機関による認証を必要としていますが、タイプⅡは自己宣言に基づく環境主張のため、明確なお墨付きはありません。

しかし、対外的に主張の根拠、算定の方法論を開示することで、一定の総意をもらうことも可能です。

表現方法の違いとしては、タイプⅠは第三者機関の合格基準を満たした製品・サービスにラベルが発行されますが、タイプⅢは定量的データが正しく算定されているかを判断し認証するものであり、最終判断は消費者に委ねられています。

環境ラベルは159種類

2023年10月現在、環境ラベル等データベースにおいて159種類の環境ラベルが掲載されています。

SDGsの認知拡大において、今後も種類が増えてくる可能性があるでしょう。

代表的な環境ラベル

環境ラベルは国内だけでも159種類あるため、どれを取得すればよいか判断に迷うかもしれません。

目的やターゲット層によっても有効な環境ラベルは異なりますが、下記に代表的な環境ラベルの一例を紹介します。

カーボンフットプリント(CFP)

カーボンフットプリント(CFP)は、評価対象の下記のライフサイクル全体で排出する温室効果ガスの数値を製品などに見える化する環境ラベルです。

上図のはかりの上に、数値を記載し、体重計のような形で分かりやすく消費者に伝えることができます。

- 原材料調達

- 生産

- 流通

- 使用

- 廃棄・リサイクル

消費者の関心が高い「気候変動」を対象領域とし、事業者と消費者の簡潔な相互コミュニケーションを重視しています。

カーボンフットプリント(CFP)は、環境負荷を見える化したものであり、環境に良い製品であることを表すものではありません。

そのため、製品に表示されたカーボンフットプリントをどのように評価するかは消費者に委ねられています。

脱炭素が求められる近年において、注目度が急速に高まっており、自社製品の環境負荷を定量的に把握する意味でも、カーボンフットプリントに取り組むべき企業は多くなっていくでしょう。

関連記事:カーボンフットプリント・CFPとは?実際の検証員が解説します

エコリーフ

カーボンフットプリント(CFP)とよく比較されるのが「エコリーフ」です。

エコリーフも製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

カーボンフットプリントは気候変動のみを影響領域としている一方、エコリーフは気候変動の他、酸性化、富栄養化、資源消費等から3つ以上の影響領域を開示します。

そのため、製品環境情報を単一の基準で評価することの難しい製品やサービスをも含めて、環境特性を評価できる多面的な環境ラベルと言えます。

また、認証(お墨付き)としては、「エコリーフ>カーボンフットプリント」の関係性があります。

特に、エコリーフを取得することでEPDを取得できるのは大きいメリットです。

関連記事:EPD(製品環境宣言)とは│エコリーフについても解説

関連記事:LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?わかりやすく解説します

国際フェアトレード認証ラベル

国際フェアトレード認証ラベルは、国際的なフェアトレードスキームのシンボルであり、世界的にもかなり認知度の高い環境ラベルです。

国際フェアトレード認証ラベルが付いた製品は、社会的、環境的、経済的基準について定めた国際フェアトレード基準を満たしたことを表します。

そして、フェアトレード製品を購入することで、小規模生産者と労働者の生活とコミュニティを改善することにつながります。

国際フェアトレード基準は、開発途上国の小規模生産者・労働者の持続可能な開発を促進することを目指して設計されています。

基準は、「生産者の対象地域」、「生産者基準」と「トレーダー(輸入・卸・製造組織)基準」、「産品基準」で構成されており、すべての基準に共通しているのは下記の「経済」「社会」「環境」の三つの原則です。

| 経済的基準 | 社会的基準 | 環境的基準 |

|---|---|---|

| ・フェアトレード最低価格の保証 ・フェアトレード・プレミアムの支払い ・長期的な取引の促進 ・必要に応じた前払いの保証 | ・安全な労働環境 ・民主的な運営 ・差別の禁止 ・児童労働・強制労働の禁止 | ・農薬品の使用削減と適正使用 ・有機栽培の奨励 ・土壌・水源・生物多様性の保全 ・遺伝子組み換え品の禁止 |

日本でも徐々に増えているエシカル消費者をターゲットにしたい場合は、有効な環境ラベルとなり得ます。

レインフォレスト・アライアンス認証

レインフォレスト・アライアンス認証は、森林や生態系の保護、農園の労働環境など、持続可能な農業のための包括的な基準を満たした農園に与えられる認証制度です。

レインフォレスト・アライアンス認証の認定基準は、下記4つのテーマが焦点となっています。

- 森林:樹木が生立する森林を保護し、森林内への耕作地の拡大を阻止し、樹木と土壌と水路の健全性を育み、自然林を保護するための慣行が推進されていること

- 気候:森林破壊を回避しつつ、炭素の貯留を増加させる、責任ある土地管理方法を推進していること

- 人権:児童労働、強制労働、劣悪な労働環境、低賃金、ジェンダー不平等、および先住民族の土地権の侵害などに対処し、農村の人々の権利が推進されていること

- 生活水準:農村の人々を貧困から抜け出させるため、生産者と森林コミュニティに対して持続可能な生計の機会を普及させていること

ここまでこの記事を読んできた方はお気づきかもしれませんが、レインフォレスト・アライアンス認証はフェアトレード認証と似ている部分があります。

人々の労働環境や賃金を重視している点は共通ですが、レインフォレスト・アライアンス認証は、あくまで農業や栽培に焦点を当てている環境ラベルです。

エコマーク

日本国内において圧倒的に認知度が高い環境ラベルは「エコマーク」でしょう。

消費者1,000名を対象にしたインターネット調査では、認知度はなんと80%越えの結果です。

エコマークは、様々な製品およびサービスの中で、ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

「自主的で多様な基準に基づいた、第三者の機関によってラベルの使用が認められる制度」であり、日本では唯一の「タイプI」環境ラベルです。

エコマークでは、「資源採取」「製造」「流通」「使用消費」「リサイクル」「廃棄」の商品のライフステージの各段階において、主に下記の4つの環境評価項目を評価します。

- 省資源と資源循環

- 地球温暖化の防止

- 有害物質の制限とコントロール

- 生物多様性の保全

エコマークは「公正・公平」を特に重視しています。

基準の策定を事業者・学識者・消費者が参加する委員会やパブリックコメントを基に行い、中立機関の専門家や有識者等の審査により、第三者機関として日本環境協会が認定を行います。

カーボンフットプリントやエコリーフとは異なり、環境負荷が低いことを第三者が評価し、表示するため、消費者にとっては積極的に手に取りやすくなります。

統一省エネラベル

統一省エネラベルは、経済産業省が運営する機器の省エネ性能に着目していた環境ラベルです。

対象機器は、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、照明器具(蛍光灯器具のうち家庭用のものに限る)の六品目です。

先述してきた環境ラベルはライフサイクル全体の環境負荷を評価するものが多かったですが、統一省エネラベルは使用・消費を評価したものです。

省エネは消費者にとってもダイレクトに経済的メリットとなるものですので、購買意欲を高めやすい環境ラベルと言えるでしょう。

統一省エネラベルの主な表示ポイントは以下の通りです。

- 多段階評価点:市場における製品の省エネ性能を高い順に5.0~1.0までの41段階で上部星マークにて表示

- 省エネルギーラベル:ラベル中段に、トップランナー制度における機器区分ごとの省エネ基準をどの程度達成しているかを表示

- 年間目安エネルギー料金:ラベル下部に当該製品を1年使用した場合の経済性を年間目安エネルギー料金として表示

関連記事:【2023年】省エネ法はなぜ改正した?ポイントを解説

再生紙使用(R)マーク

再生紙使用(R)マークは、再生紙の利用促進・普及啓蒙をしていくことを目的とした環境ラベルで、再生紙に含まれる古紙パルプがどのくらい配合されているかということを表すマークです。

再生紙とは、新聞や雑誌などの紙を再利用して作られた紙のことで、私たちが普段段ボールや雑誌、牛乳パックなどを分別ごみとして出している紙が再生紙として利用されます。

マークの下に「古紙パルプ配合率〇〇%再生紙を使用」という形で表記します。

この環境ラベルの特徴は、認証申請や届け出が不要であるという点です。

そのため、誰でも直ぐに、無料で再生紙使用(R)マークを利用することができます。

ただし、注意事項や環境省が公表している環境表示ガイドラインには逸脱しないように表示しましょう。

バイオマスマーク

バイオマスマークは、生物由来の資源(バイオマス)を利用し、品質および安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境商品の環境ラベルです。

バイオマスマークは、含まれているバイオマスの割合が乾燥重量10%以上で、かつ品質および安全性が確認されたバイオマスマーク認定商品に表示できます。

木材をそのまま使用した机や紙、原毛皮や骨、種子、花きなどの粗製品は、バイオマスを利用していますが、認定の対象にはなりません。

また、食品や医薬品も対象外です。

認定商品は、レジ袋や食品容器などの日用品、衣料品やインキ、緩衝材、事務用品、機械の部品、園芸用資材など多岐に渡ります。

申請はバイオマス製品を製造している業者だけではなく、流通、販売している事業者(または個人)も申請可能です。

バイオマス度は、例えば、生物由来の物質にしか含まれていない炭素(C14)が、どのくらい含まれているかを測る等により測定できます。

審査自体は第三者の審査委員会によって行われます。

申請されたバイオマス度が実際とあっているか、認定商品の中から無作為に選び、定期的に炭素法(C14法)で確認を行います。

RSPO認証

RSPO認証は、”Roundtable on Sustainable Palm Oil”の略で、日本語訳では「持続可能なパーム油のための円卓会議」と表現されます。

つまり、持続可能なパーム由来原料を使用した、あるいはその生産に貢献した製品を表示する環境ラベルです。

パーム油とは、「見えない油」とも言われ、日本で多く使われる食用植物油の1位は菜種油で、2位はパーム油ですが、パッケージには『植物油脂』としか表示されません。

ポテトチップスやカップラーメン、フライドポテトを揚げたり、マーガリンやショートニングの原料として、加工食品の材料としてはチョコレート、アイスクリーム、ドーナツ、ビスケット、コーヒーフレッシュ、カレーのルー、乳児用粉ミルクなどにも使用されています。

一般の方にとっては、あまり聞きなれないパーム油ですが、知らないうちにたくさん摂取しているのが現状です。

パーム油の需要は世界的にも高く、パーム油の収穫に必要なアプラヤシプランテーション開発に伴う、熱帯雨林や生物多様性消失、劣悪な労働環境、土地開発等の観点で大きな問題が生じていました。

そこで、下記RSPOの8つの原則を基に、持続可能なパーム油であるかどうかを審査します。

- 透明性へのコミットメント

- 適用される法令と規則のコミットメント

- 長期的な経済および財政的な存続可能性へのコミットメント

- 生産および搾油、加工時におけるベストプラクティス(最善の手法)の採用

- 環境に対する責任と自然資源及び生物多様性の保全

- 農園、工場の従業員および生産や工場から影響を受けるコミュニティへの責任ある配慮

- 新規プランテーションにおける責任ある開発

- 主要な活動分野における継続的な改善におけるコミットメント

よく使われているものなので、食品メーカー等はぜひ検討したい環境ラベルです。

MSC認証

MSC認証は、「海のエコラベル」と呼ばれ、水産資源や環境に配慮していると認証された漁業で獲られた水産物にのみラベルが付きます。

世界約100各国に渡って利用されている環境ラベルです。

世界的な人口増加を背景に、食糧危機の危険性が叫ばれていますが、世界の水産資源の34.2%が「取り過ぎ」の状態であると「世界漁業・養殖業白書(2020)」に記されています。

MSC認証はこのような過供給を防ぎ、持続可能な漁業を推進しています。

MSC認証には、「MSC漁業認証」と「MSC CoC認証」の2つがあります。

「MSC漁業認証」は、漁業が適切な管理のもと持続可能に行われているか、第三者機関により審査される認証で、以下3つの原則に基づいています。

- 資源の持続可能性

- 漁業が生態系に与える影響

- 漁業の管理システム

「MSC CoC認証」は、海で獲れた水産物のサプライチェーンに関する認証で、審査は以下の5つの原則に基づいています。

- 認証製品は認証取得サプライヤーから購入されなければならない

- 認証製品であることが識別できなければならない

- 認証製品は分別されなければならない

- 認証製品は追跡可能であり、数量が記録されなければならない

- 事業者の管理システムは、本規格の要求事項に対応するものでなければならない

日本国内においては、MSC認証ラベルがついている製品は約900品目、MSC CoC認証取得事業者は、300社を超えています。

イオンやダイエー等、イメージしやすい企業から、日本コカ・コーラやビックカメラアキバ店等、一見漁業のイメージのない企業も取得しているのが印象的です。

ASC認証

ASC認証とは、水産養殖管理協議会(Aquaculture Stewardship Council)が管理運営する養殖に関する国際認証制度で、下記7つの原則に基づき、養殖水産物に関する世界的な基準を設けることによって守るように管理していくための制度です。

- 国および地域の法律および規制への準拠

- 自然生息地、地域の生物多様性および生態系の保全

- 野生個体群の多様性の維持

- 水資源および水質の保全

- 飼料およびその他の資源の責任ある利用

- 適切な魚病管理、抗生物質や化学物質の管理と責任ある使用

- 地域社会に対する責任と適切な労働環境

先述のMSC認証と似ていますが、MSC認証は天然の漁業を対象としているのに対して、ASC認証は養殖業を対象としているのが大きな違いです。

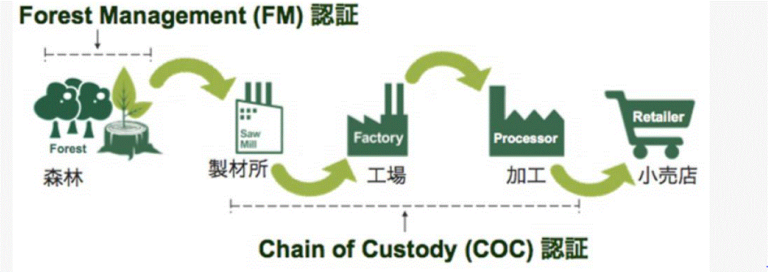

FSC認証

FSC認証は、「適切に管理された森林でできた木材・製品に与えられるマーク」です。

FSC認証は、森林の管理を認証するFM(Forest Management)認証と、加工・流通過程の管理を認証するCoC(Chain of Custody)認証のつながりで成り立っており、FSC認証製品におけるサプライチャーンのすべての組織が認証を受けなくてはなりません。

また、FSC認証の審査・発行は、FSCではなくASI(Assurance Services International)という認証機関に対する第三者認定(監督)を行なう機関の認定を受けた、独立した第三者の認証機関が行ないます。

イメージしやすい出版・印刷系の企業はもちろん、FSC認証紙容器で飲料品をパッケージしたキリンなども取得・開示しています。

環境ラベル全一覧

ここまで代表的な環境ラベルをご紹介してきましたが、全ての環境ラベルを知りたい方は、以下サイトをご参考ください。

関連サイト:環境ラベル等データベース

環境ラベルを企業利益に繋げるには

環境ラベル取得の目的を社内検討する

企業で環境ラベル取得を検討するにあたり、最も重要なことは「なぜ環境ラベルを取得するのか?」をよくよく吟味することです。

「投資家のSDGsへの取り組みニーズに答えるため」、「社内の脱炭素意識のきっかけに」、「消費者の購買に繋げるため」等、企業として環境ラベル取得の目的は様々あります。

しかし例えば、投資家へのアピールのためであれば、環境ラベルよりも、SBTやCDPの方が効果的かもしれません。

環境ラベルの取得自体が目的となってしまうと、労力をかけたのに何も得られなかったという結果になってしまう可能性もあります。

また、目的によって求められる認証や算定のレベル感も変わってくるため、かかるコストの明確化という意味でも、目的の検討は大切です。

自社のターゲット層を見極め、効果的な手段として、環境ラベルを活用しましょう。

関連記事:SBTとは?メリットや申請の流れについてコンサルタントが詳しく説明!

消費者の目線に立つ

環境ラベル取得は、消費者の目線に立つことも非常に重要です。

認証を取得し、表示するというフローが明確なため、消費者が求める環境ラベル表示はどのようなものかという観点が抜けて落ちている場合が多いからです。

現状、消費者が商品選択をする際に環境ラベルが購入動機となっている、とは言えない状況です。

環境ラベルに関するインターネットでのアンケート調査では、環境ラベルが商品選択の動機となるかという質問に対して、約8割弱が「いいえ」と回答しています。

ダイレクトな質問をしてこの割合なので、日常的に環境ラベルを毎回確認して購入している消費者はもっと少ないかもしれません。

環境ラベルの現状

環境ラベルが購入動機になっていないにも関わらず、環境に良い商品や、人権に配慮した商品を購入したいという人の割合は多いです。

つまりこの現状は、

- 環境ラベルの意味がわからない

- 環境ラベルを見ただけではその環境寄与率がよくわからない

- 環境ラベルの信用度が低く、環境配慮型商品である指標にならない

といったものが要因となっています。

環境ラベルだけでは、十分に消費者とコミュニケーションがまだ図れないのです。

環境広告には表現にガイドラインや規制もあるため注意は必要ですが、例えば、環境ラベルの近くにその内容を記載するであったり、企業としてどのような想いで商品開発をしているかを表示するだけでも、環境ラベルの効果を飛躍的に向上させることができます。

環境専門家の意見を取り入れる

最近では、脱炭素やSDGsに特化した部署ができてきている企業もありますが、まだまだ少数でしょう。

より効果的に環境ラベルの活用、ひいては脱炭素経営・SDGs経営を行うため、外部専門家の協力を検討することも重要です。

また、何事も拡散される情報化社会において、消費者や投資家はより公正・公平さを重視しています。

リスク管理の観点からも第三者の目を入れることを検討しましょう。

環境ラベルをきっかけに脱炭素経営の実践を!

ここまで、環境ラベルについて解説してきました。

SDGsや脱炭素経営について検討する際に、社内で話が通じやすい「環境ラベル」から始めるとスムーズに社内検討が進む可能性もあります。

株式会社ゼロックでは、国際規格に準拠した環境負荷算定から、認証ラベルの取得、そして脱炭素経営の支援までワンストップで提供しています。

環境ラベル取得をしたいという方はもちろん、脱炭素について何から始めればよいかわからないという企業担当者まで、ご検討の際はお気軽にお問い合わせください。