2020年10月、菅首相による所信表明演説で「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言されました。

最近では、自治体や企業の多くがカーボンニュートラル宣言をしています。

消費者レベルもで浸透してきた「カーボンニュートラル」ですが、恐らく、それを宣言している企業や自治体の担当者ですら、どうすれば実現できるのかを理解している人は多くないでしょう。

本記事では2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、現状の排出量をもとに、実現の方法を解説します。

2050年カーボンニュートラルとは

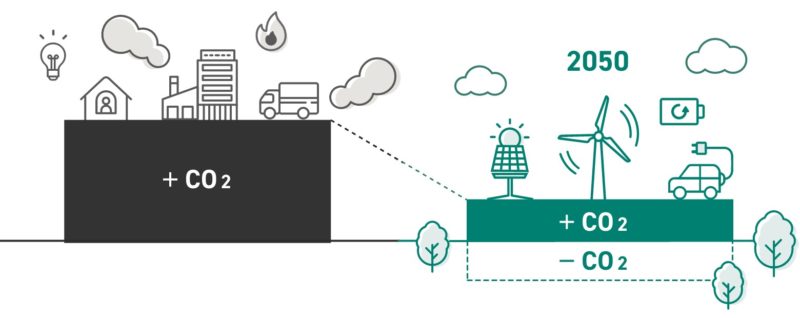

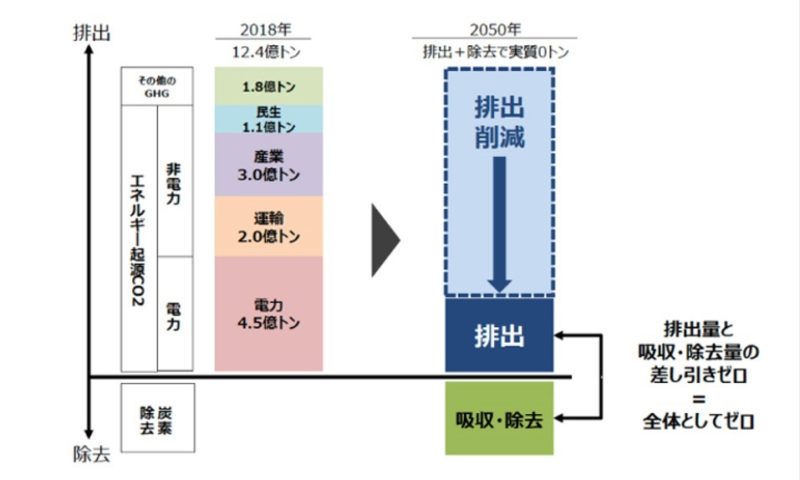

カーボンニュートラルとは、CO2を含む温室効果ガス(GHG)の「排出量」と「吸収・除去量」が差し引きゼロの状態を指します。

いわゆる、「CO2実質ゼロ」や「CO2ネットゼロ」と同じ意味になります。

地球温暖化による気候変動をくい止めるには、2050年までに「カーボンニュートラル」が必要ということが、IPCCの第6次報告書によって科学的に示されています。

では、カーボンニュートラルはどうやって実現できるのでしょうか。

現在、考えられている方法をCO2にフォーカスして考えていきます。

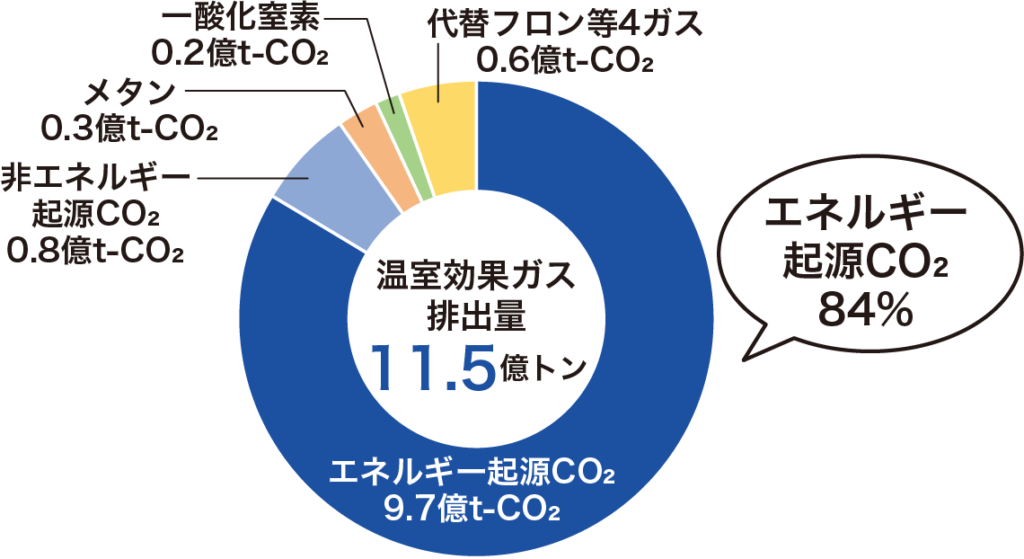

日本では「エネルギー起源CO2」が85%を占める

日本で排出されている温室効果ガスには様々な種類がありますが、中でも「エネルギー起源CO2」は9.7億トンで約「84%」を占めます。(2020年時点)

つまり、地球温暖化の原因のほとんどは「エネルギーを使うこと」によって生じているといえます。

エネルギー起源CO2は大きく、「発電由来」と「非発電由来」に分けられます。

「発電由来のCO2」:発電によって生じたCO2

「非発電由来のCO2」:民生(家庭・業務)、産業、運輸活動によって生じたCO2

日本が目標としているカーボンニュートラルを実現するには、「発電由来」と「非発電」それぞれについて、削減方法を検討する必要があります。

日本では産業活動からの排出が支配的

また、CO2排出量を別の切り口でみると面白いことがわかります。

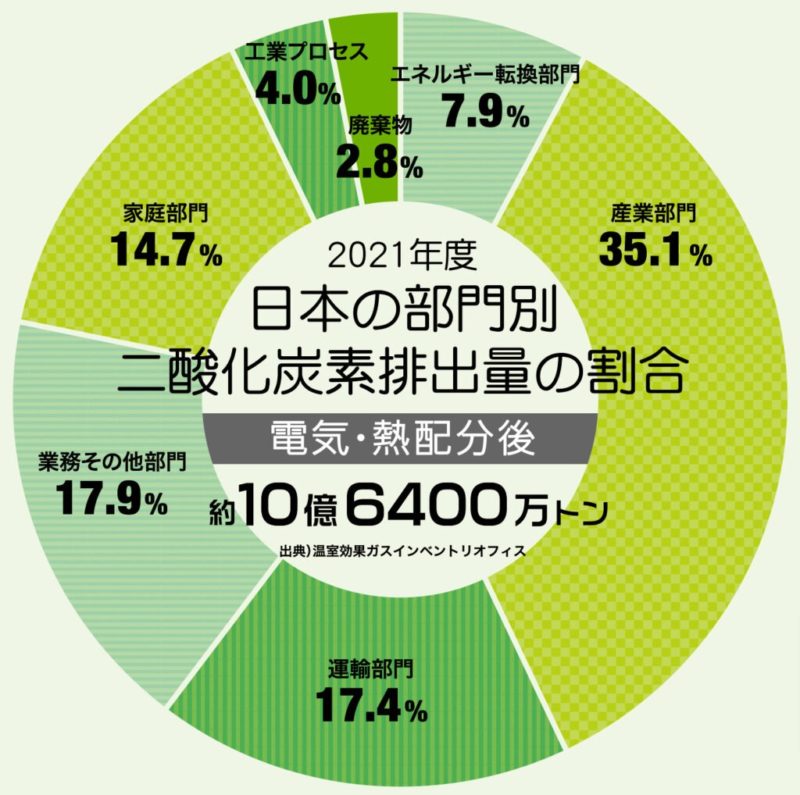

上記のグラフは2021年度の日本の部門別CO2排出量の割合になります。

これを見ると、「産業・運輸・業務その他部門」という、いわゆる産業活動による排出量を合わせると、約70%となることがわかります。

家庭部門の「約15%」に比べ、およそ4倍の排出量となっており、いかに企業活動による排出量を減らすかが重要かがわかります。

カーボンニュートラルを実現するにはエネルギー削減と転換が必要

先述したように、カーボンニュートラルの実現には「エネルギー起源CO2」の削減が必要になります。

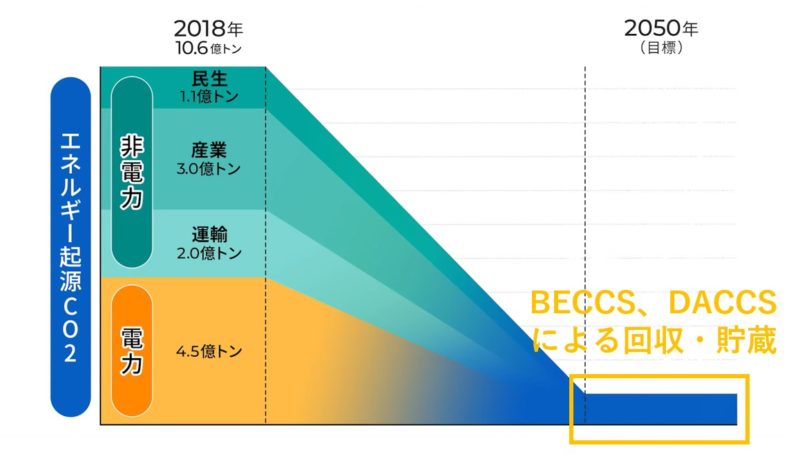

2018年の日本のエネルギー起源CO2は10.6億トンにもなります。

省エネにより、エネルギーの使用量が減り、エネルギー起源COの排出も減っていく見込みですが、それだけでは排出量をゼロにすることはできません。

排出量をゼロに近づけるためには、省エネだけでなく、脱炭素化技術の利用促進が必要になります。

発電由来CO2の削減方法

では次に、脱炭素化技術にはどのようなものがあるのかを見ていきます。

- 原子力発電

- 再エネ発電

- 水素・アンモニアの燃料利用

- CCUS/カーボンリサイクル

発電由来CO2の削減方法は上記の通り、低炭素かつ脱炭素なエネルギー源による発電に変えたり、CO2を全く排出しない発電方法によって減らしていいきます。

ちなみに、日本の電源構成における再エネ比率は2020年時点で「20.8%」となっています。

関連記事:カーボンリサイクルとは?わかりやすく解説します【企業向け】

非発電由来CO2の削減方法

非発電由来のCO2は、エネルギー源そのものを低炭素・脱炭素なエネルギー源に代替することで減らしていくことができます。

低炭素・脱炭素なエネルギー源として、利用されているのは下記のとおりです。

- 電化

- 水素

- メタンガス(CO2+水素)

- バイオマス

省エネに加えて、このような発電の低炭素・脱炭素化、CO2を排出しないエネルギー源の利用によって、2050年までにはかなりのCO2排出量を減らすことができると見込まれています。

2050年カーボンニュートラル実現は炭素回収・貯蔵技術が前提

しかし、上記のような方法で、CO2排出量を減らしても、どうしても排出されてしまうCO2や、対策に膨大なコストの必要なCO2もあります。

そこで、それらのCO2については、植林や大気中のCO2を直接回収して地下に貯蔵する技術などで排出されるCO2と同じ量を吸収・回収することになります。

- BECCS(Bio Energy with Carbon Capture and Storage):バイオエネルギーを使って炭素を回収・貯留する

- DACCS(Direct Air Carbon Capture and Storage):大気から直接炭素を回収・貯留する

カーボンニュートラルの実現には、このようなネガティブエミッション技術により、CO2の排出量を「実質ゼロ」にする必要があると言われています。

国立研究開発法人産業技術総合研究所の公表するシナリオ分析をみても、ネガティブエミッション技術は必須とされています。

2050年までにエネルギー起源CO2排出を全体としてゼロにするためには、発電時にCO2を排出しないゼロエミッション電源とネガティブエミッション技術の導入が必須であることが明らかになりました。

「2050年カーボンニュートラル実現に向けたシナリオ分析」

しかし、BECCSやDACCSの実用化に向けては、まだまだ技術的な課題が山積しており、各国による実証実験やプロジェクトが計画・実行されている状況です。

企業のカーボンニュートラル実現にはオフセットも認められている

ここまでは日本のカーボンニュートラルについて説明していますが、実は、カーボンニュートラルという言葉は使う人や使われる場面で定義が異なってきます。

企業のカーボンニュートラルにおいては、一般的にはカーボンクレジットによる「オフセット」も認められているのが現在の潮流です。

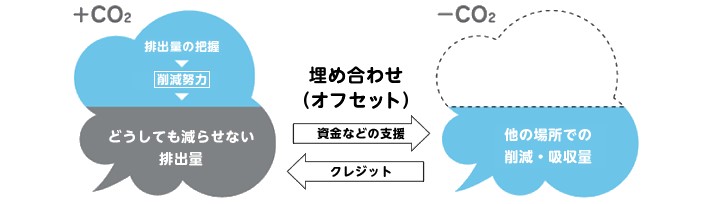

オフセットとは、企業の経済活動において、どうしても排出されてしまう温室効果ガス(GHG)について、排出量に見合った温室効果ガス(GHG)の削減活動に取り組むことにより、排出量の一部を埋め合わせるという考え方です。

実際に、企業によるカーボンニュートラル宣言を見ると、多くの企業がクレジットや削減貢献量によるオフセットを活用してカーボンニュートラルを実現するとしています。

ただし、そもそもカーボンニュートラルの定義が企業によって異なることや、活用可能なクレジットの種類など国際的なルールが未だ存在しない点には留意が必要です。

このように、企業のカーボンニュートラルの実現方法は国単位でのカーボンニュートラルとは別の切り口やルールが存在するため、アプローチがやや異なることを理解しておきましょう。

関連記事:カーボンニュートラルとは?わかりやすく解説します

関連記事:【2023年】企業のカーボンニュートラル宣言一覧

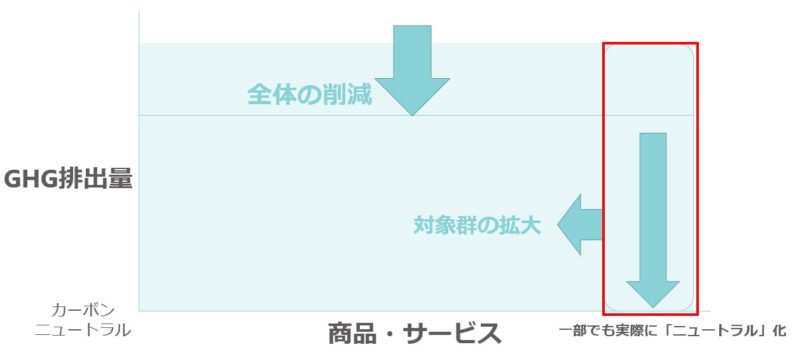

企業は製品やサービス単位でカーボンニュートラルを実現する

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、企業の経済活動による排出が多いことは先述しました。

では、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、企業は何から始めれば良いのでしょうか。

一つの答えが、まずは「何かしら」をカーボンニュートラルにしてみるということです。

上記の画像で示している通り、企業全体のカーボンニュートラルを達成しようとすると大変ですが、

弊社の「ゼロックラベル」を使えば、商品・サービスのカーボンニュートラル実証が可能になります。

最小単位でのカーボンニュートラルをスモールスタートすることで、カーボンニュートラルの実証になり、これまで見えていなかった新たなイノベーションの創出につなげることができます。

また、カーボンニュートラルを商品・サービス単位で落とし込んで実現している例は多くないため、外部ステークホルダーへのアピールにもなります。

自社の商品やサービスをカーボンニュートラルにしてみたいという方は、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。