近年、環境保護や気候変動防止といった文脈で新たに登場し注目を集めているネイチャーポジティブ(自然再興)という概念があります。

日本でも環境省等が中心となったJ-GBF(2030生物多様性枠組実現日本会議)による「J-GBFネイチャーポジティブ宣言」をはじめ、ネイチャーポジティブに向けた動きが始まっています。

しかし、ネイチャーポジティブという呼称は非常に抽象的なので、何も知らなければ「自然に良さそう」くらいのイメージしかわかないでしょう。

この記事では、今後、企業価値の向上や経営戦略上も重要となってくるネイチャーポジティブについてわかりやすく説明します。

ネイチャーポジティブとは?

まずはネイチャーポジティブとはどの様な概念で、社会的にどういった意味を持つのかと言った基本的な情報を紹介します。

ネイチャーポジティブによる持続可能性の追求

ネイチャーポジティブは日本語では「自然再興」と訳されます。自然環境の保護、環境破壊の防止といった表現から一歩進んで、「自然を再興させる」という、これまでよりもさらに積極的な概念なのです。

ネイチャーポジティブは次の2つの大きな目標からなっています。

- 自然環境・生物多様性の回復

- 自然と共存する持続可能な社会

まずは、人為的な環境破壊を減少させ、絶滅の危機に瀕した生物種を保護し、生物の多様性を回復させ、自然の再興を達成することが当面の目標です。

さらにその後は、再興した自然と共存できる社会にすることで、持続可能な社会を構築することが最終的な目標となります。

ネイチャーポジティブという概念の誕生

ネイチャーポジティブの概念は、2020年9月の国連生物多様性サミットで示された「Leaders Pledge for Nature(リーダーによる自然への誓約)」において、初めて登場しました。

さらに、2022年12月に開催されたCOP15(国連生物多様性条約第15回締約国会議)において新たな国際目標として設定されました。

これを受けて、今後、国連などの国際機関や世界中の国々の政策における重要な指針となっていくことは間違いありません。

環境保護について考えるのであれば必ず抑えておく必要がある概念と言って良いでしょう。

「生物多様性の回復」と「自然と共存する社会」を目指した国際目標

2050年までに「自然との共生」というビジョンを達成するために必要な行動をとることを約束します。(中略)「持続可能な開発」を達成し、2030年までに自然と生物多様性を回復の道へと導くために、国連の「行動の10年」の一環として、今後10年間で以下の緊急行動を実施することを約束します。

出典:(仮訳)リーダーによる自然への誓約(環境省)

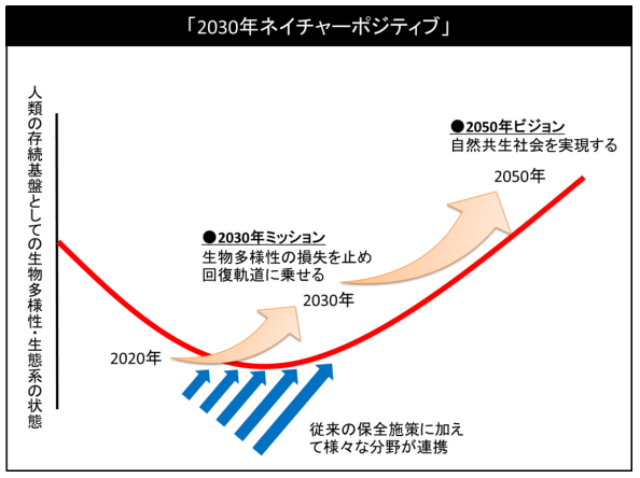

ネイチャーポジティブに対する国際目標は2つのステップから成ります。

- 2030年までに自然と生物多様性を回復する道へ導く

- 2050年までに「自然との共生」というビジョンを達成する

まずは前段階の目標として2030年までに「自然と生物多様性の回復」の道筋を作ること、そして、2050年までに「自然と共存」できる社会を作ることです。

この目標に向けてより具体的な行動目標も設定されていて、各国ではこの行動目標を元にそれぞれの国で目標達成に向けた政策を打ち出していくことになります。

日本におけるネイチャーポジティブへの動き

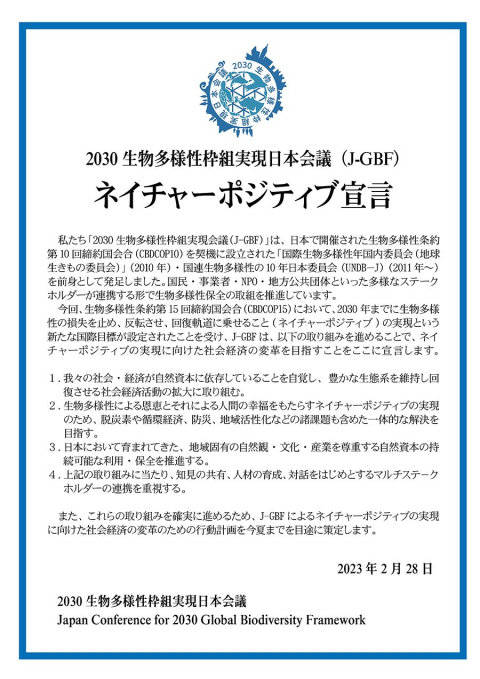

2022年12月に開催されたCOP15での国際目標の設定を受けて、2023年2月には、日本においても環境省等が中心となったJ-GBF(2030生物多様性枠組実現日本会議)による「J-GBFネイチャーポジティブ宣言」が採択されています。

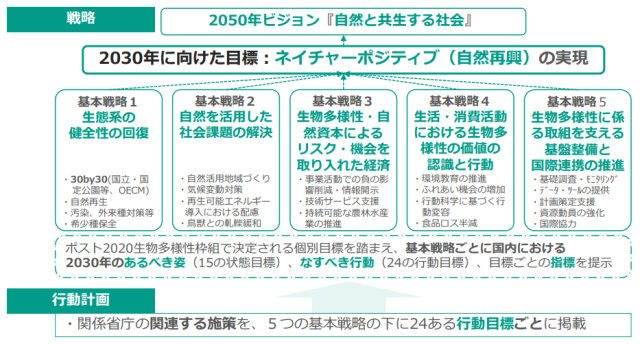

さらに、環境省ではネイチャーポジティブに対する日本政府の国家戦略である「次期生物多様性国家戦略」の素案を既に公表しています。現在は素案の段階ですので最終的には多少の調整は行われるものと思われますが、決定後は今後の様々な政策決定の指針となるでしょう。

次期生物多様性国家戦略ではネイチャーポジティブ(自然再興)の実現のための基本戦略を5つに分け、さらに5つの基本戦略を達成するための行動目標を示しています。

| 基本戦略 1 | 生態系の健全性の回復 |

| 基本戦略 2 | 自然を活用した社会課題の解決 |

| 基本戦略 3 | 生物多様性・自然資本によるリスク・機会を取り入れた経済 |

| 基本戦略 4 | 生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動 |

| 基本戦略 5 | 生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際連携の推進 |

このように、2020年9月の国連生物多様性サミットより、わずか3年程で日本でも既にここまで大きな動きが始まっています。

ネイチャーポジティブに対する企業の責務

このように世界的に大きな注目を集め、日本でも既に動き始めているネイチャーポジティブに対する活動ですが、企業はどのように対応していけばよいのでしょうか?

ネイチャーポジティブは新しい概念であり対応する範囲も広いため、すべてを網羅することは不可能ですが、ここでは基本的な考え方や具体的な取り組み例を紹介していきます。

ネイチャーポジティブとビジネスの統合

ネイチャーポジティブは、今後の持続可能な社会を作っていくための国際的に重要な目標です。

それを達成する方法は、人々の生活の質や文化水準の低下につながるような経済的活動の縮小といったネガティブな方法ではなく、環境保護に対する積極的な投資や技術革新によるポジティブな方法でなければ本当の意味で持続可能とは言えません。

そういった意味で企業の果たすべき役割は大きく、ネイチャーポジティブとビジネスを統合し持続可能な事業を行う企業こそが社会的価値を認められているようになっていくでしょう。

そうしたアプローチに成功すれば、投資家や消費者の評価が集まり、資金調達の優位性や顧客満足度の向上といった企業の競争力の強化につながっていくはずです。

逆にそうした価値を提供できない企業は、今後の法規制に耐えられなかったり、コンプライアンスを守らない企業として社会的な信用を失ったりすることにもなりかねせん。

ネイチャーポジティブの実現に向けた戦略

ネイチャーポジティブの実現に向けた戦略は企業により異なりますが、ここではどの企業でも活用できる基本的な考え方を紹介します。

1. Life Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント)による環境への評価

ネイチャーポジティブへの取り組みとして最も基本的なものは、まず現在の事業が環境に与えている影響の評価です。それがなければ戦略を立てようがなく、改善も不可能です。

以前から、環境負荷低減への取り組み、気候変動防止への取り組みを行っている企業であれば温室効果ガス(GHG)排出量の算定などの基本的な評価はしているでしょう。

しかし、事業が環境へ与える影響は開発による森林伐採といった土地の変化、水質汚染、食品ロス、生物資源の乱獲など、多岐に渡ります。

近年では、企業の製品やサービスが環境へ与える影響を、素材や原材料の調達から、製造、流通、消費、廃棄に至るプロセス全体で評価する「Life Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント)」という手法も広がっています。

様々なプロセスを見落としなく点検し、製品やサービスが環境に与える影響をすべて網羅することは非常に高度な専門的知識が必要ですが、これからの時代に高い価値を認められる企業となるためには必ず必要となってきます。

ライフサイクルアセスメントについては以下の記事でさらに詳しく解説しています。

2. 環境負荷の少ない技術の活用やプロセスの導入

どんな経済活動であっても、なんらかの環境への影響はあるものです。しかし、それを少しずつでも削減し、ときには自然環境にポジティブな影響に変えていく必要があります。

これまでの事業のやり方を今までより環境負荷の少ない方法に切り替えていかなければいけません。例えば、環境負荷の低い材料に切り替える、環境を汚染する物質を排出しない設備を導入するといった方法です。

そのためには、まずこれまでの方法より環境負荷の少ない技術の開発が必要ですし、さらに他企業の開発した技術であっても積極的に導入していくことが必要です。また、古くなった設備の更新なども適宜進めていく必要があります。

これらの方法は大きなコストがかかることが多い反面、効果も大きいことが多く、長期的に事業を継続していくのであれば積極的に取り組みたい内容です。

3. ステークホルダーとの連携強化

ネイチャーポジティブへの取り組みは1つの企業にとどまるものではありません。上流・下流を問わず、取引先企業などとも連携しサプライチェーン全体で取り組んでいく必要があります。

また、資金を投資している株主や金融機関などにも自社のネイチャーポジティブへの取り組みを具体的なデータを元に公開し、その価値を理解してもらう必要があります。

さらには、行政機関や研究機関などとも連携し、官民一体となった技術開発や環境保護プロジェクトにも貢献していくことができれば、その企業価値は一層高いものになることは間違いありません。

ネイチャーポジティブな取り組みの例

では、具体的なネイチャーポジティブな取り組みにはどの様なものがあるかを、できるだけ多くの企業で適用できそうな事例を元に紹介します。

1. 森林保全プロジェクトの支援

温室効果ガス(GHG)を吸収する植物生態系の塊であり、生物多様性の源でもある森林はネイチャーポジティブにおいて非常に重要な存在です。

しかし、森林資源は様々な製品の材料に使われています。現在はIT化によりペーパーレス化が進んでいるとはいえ、紙を一切使用しない企業はほとんどないでしょう。事業を実施していれば何らかの形で森林資源を消費しています。

その森林資源を守るために様々な企業が森林保全活動を行っています。こうした活動は日本だけでなく、近年特に環境破壊が進みやすく自国でのコスト負担が難しい発展途上国などで日本企業が支援を行う事例も多くあります。

森林保全プロジェクトの支援には、ロードマップの作成、資金の提供、植樹などの活動、さらには森林と共存できる仕組みづくりといった内容に、企業が地域住民や行政と連携し一貫して支援していくケースもあれば、NGOなどのプロジェクトに資金や人材等を支援するといったケースもあります。

自社で大々的なプロジェクトを立ち上げられない場合でも、様々なプロジェクトに支援という形で参加すれば企業の性質や規模にあった森林保全プロジェクトの支援が可能になります。

2. 再生可能エネルギーの導入

事業に使用するエネルギー、特に電力を環境負荷の少ない再生可能エネルギーに切り替えていくことは、事業内容に関係なく実施できる可能性が高い方法です。

工場などを自社で所有していれば太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを生み出す設備を導入することもできます。

また、そうした方法が取れない場合も再生可能エネルギーにより発電した電力を販売する事業者と契約して購入することが可能です。

電力自由化により、地域ごとに存在する大手電力会社以外からも電力を購入できるようになり、そうした再生可能エネルギーを販売する事業者も多く存在します。

省エネルギーも重要ですが、まったくのゼロにすることは現在の技術では不可能です。同じエネルギーを使用するのであれば環境負荷の少ないエネルギーに切り替えることでネイチャーポジティブに貢献できます。

3. カーボンオフセット制度を利用した環境保護への貢献

事業内容によっては直接的にネイチャーポジティブに貢献できる取り組みが難しい企業もあるでしょう。そうした企業でも取り組みやすいものがカーボンオフセット制度を利用した環境保護への貢献です。

カーボンオフセット制度は、企業や個人が温室効果ガス(GHG)を吸収する他のプロジェクトの活動を資金面などで支援することで、自分たちの活動で発生させたGHGの排出量と相殺する仕組みです。

具体的には、GHG吸収につながる事業を行っている団体などが認定機関に申請してクレジットを発行し、このクレジットを購入することで購入した分のGHG排出量を削減したことになるのです。

例えば、日本でも「J−クレジット制度」という制度があり、クレジットの売買が可能になっています。

金を出しているだけと揶揄されることもあるカーボンオフセット制度ですが、社会全体でネットゼロを達成すればよいという考え方のもと、国際的にも認められている方法です。

まとめ

ネイチャーポジティブは比較的新しい概念であるため、最近初めて聞いた、もしくはまったく知らない状態でこの記事を読まれた方もいるでしょう。

しかし、ネイチャーポジティブの概念が提唱されてわずか3年程で、既に国際的に大きな動きとなり、日本でもネイチャーポジティブに対する国家戦略が打ち出されようとしています。

今後は企業も社会の一員としてその責任を問われることになるでしょう。また、企業価値を高め、企業の競争力を高めていくためにもネイチャーポジティブへの対応は避けては通れない重要な問題となってきます。

ゼロックではその第一歩であるライフサイクルアセスメントによる適切な環境評価をLCAエキスパートが支援します。さらに脱炭素経営から環境マーケティングまでを幅広くサポート。企業の環境問題についてお悩みのご担当者様はぜひ一度お問い合わせください。